1905電影網專稿 當鏡頭落幕,余音如何留住觀眾離場的腳步?近期,暑期檔幾部熱門影片的片尾音樂,便為我們提供了絕佳的觀察樣本。

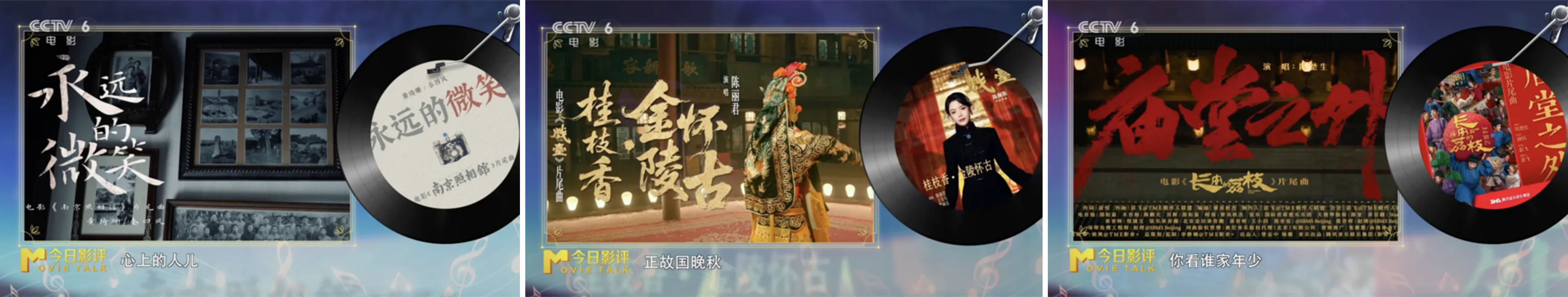

電影《南京照相館》的片尾,一首《永遠的微笑》讓周璇1940年的經典金曲煥發新生;《戲臺》則以王安石的宋詞《桂枝香·金陵懷古》作結,引千年古韻入戲;而《長安的荔枝》的片尾曲《廟堂之外》,則以唐朝“打工人”的獨特視角展開自述,深深地引發了當代共鳴……

本期《今日影評》邀請北京電影學院聲音學院教師宋恩恩,帶我們一起拆解暑期檔這些熱門片尾曲,如何續寫電影的“聲命力”?

當被問及哪首片尾曲最打動人心時,宋恩恩坦言:“若以情感觸動深度排序,《永遠的微笑》、《廟堂之外》和《桂枝香·金陵懷古》大致是這樣的順序。”

《南京照相館》——《永遠的微笑》:撫慰傷痕的溫柔力量

宋恩恩認為最“加分”的《永遠的微笑》。這首由詞曲大家陳歌辛1940年為愛妻金嬌麗創作的經典情歌,在申奧導演手中被賦予了新的使命,由黃綺珊與秦四風重新演繹,置于沉重歷史題材《南京照相館》的片尾。

宋恩恩分析道:“影片展現了主角們的犧牲與南京的淪陷,觀眾歷經兩小時的沉浸,心情難免傷痕累累。此時出現的片尾曲并未選擇延續或放大悲愴情緒。”

她特別指出《永遠的微笑》編配的匠心:黃綺珊的人聲與秦四風的鋼琴伴奏,配器極其簡潔清淡,甚至比原版更為純粹。

除此之外,歌曲在旋律上采用了樸實的‘平行樂句’寫法——兩個‘心上的人兒’起句相同,后續發展卻走向不同方向。這種處理營造出一種娓娓道來的親切感,如同一位母親、故人或親人在輕聲訴說,慰藉著每一位中華兒女的心靈,傳遞出堅韌的力量。

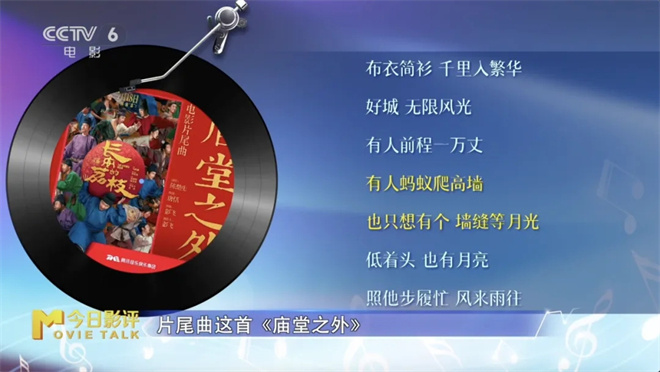

《長安的荔枝》——《廟堂之外》:古今共鳴的職場詠嘆調

與《永遠的微笑》不同,電影《長安的荔枝》片尾曲《廟堂之外》是一首全新創作的歌曲。影片借古諷今,以古代故事辛辣映射當代職場亂象,整體基調現代感十足, 片尾曲與此高度契合。

宋恩恩說:“《廟堂之外》主歌部分鏗鏘有力,副歌則悠揚且富有歌唱性。第二段主歌更融入說唱元素,整體符合當代審美趣味。”

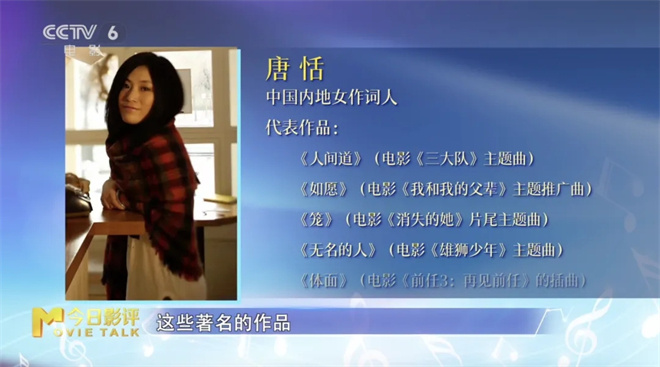

同時,唐恬的詞作具有一種委婉的深刻感。她與大鵬導演都擅長運用鏗鏘有力的文字節奏(或視聽語言節奏)來展現小人物的英雄情懷。

而陳楚生開篇的演唱堅定有力,樂句由短句、短句過渡到長句的組合,營造出一種略帶笨拙卻充滿力量感的聽覺體驗,這與主人公李善德執著堅守內心純真與家國情懷的精神狀態完美貼合。

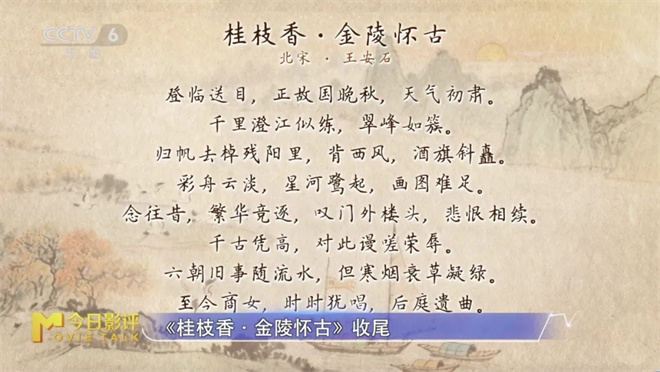

《戲臺》——《桂枝香·金陵懷古》:古今同頻的歷史交響

電影《戲臺》選用以宋代政治家、文學家王安石的詞作《桂枝香·金陵懷古》收尾。千年詞句,唱亂世戲班。有觀眾說在歌聲中“熱鬧漸褪,故事還在回響”。

《戲臺》雖以嬉笑怒罵的荒誕形式呈現,內核卻是歷史的更迭、戰爭的殘酷和權力對藝術的踐踏。王安石詞中描繪的六朝興衰迭代,與影片軍閥混戰、“你方唱罷我登臺”的歷史背景高度吻合。

宋恩恩揭示了作曲家董穎達的創新之處:“她并未套用任何現成的古典或流行曲式結構,而是完全依據王安石詞牌本身的格律進行創作,這在聽感上自然帶來了濃郁的詩性。”

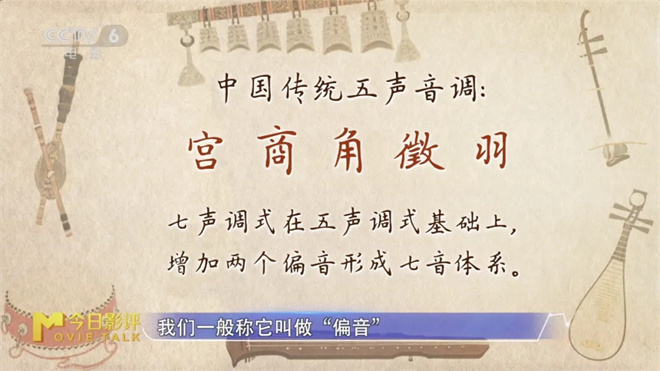

同時,歌曲采用了中國民族七聲調式。該調式在宮、商、角、徵、羽五音的基礎上加入兩個“偏音”。偏音的出現具有色彩修飾作用,例如曲中“星”字即為偏音,其出現能瞬間帶來濃郁的古風韻味。

除此之外,演唱者陳麗君的演繹也功不可沒,讓觀眾感受到一種古今同頻的命運交響感。

片尾曲絕非電影的簡單附庸,優秀的片尾曲會賦予電影獨特的“聲命力”。當燈光亮起,觀眾離場,這段精心雕琢的“余音”,在觀眾心中久久回蕩。它超越了謝幕信號,成為連接銀幕與現實的情感橋梁,影響著觀眾最終帶走的是未盡的思緒還是更深層的領悟。這便是其不可替代的藝術價值與魔力所在。

[1905電影網]獨家原創稿件,未經授權不得轉載,違者將追究其相關法律責任