1905電影網專稿 《花漾少女殺人事件》以一句“她殺了她”的宣傳語引發廣泛熱議,這句充滿懸念的表述背后,藏著關于成長、壓力與親子關系的深刻探討。

在本期《今日影評》中,主持人曉麗與影評人馬戎戎展開深度對話,層層拆解影片中“她殺了她”的多重含義,揭示競技體育光環下少女的內心掙扎,以及家庭教育中隱藏的深層矛盾。

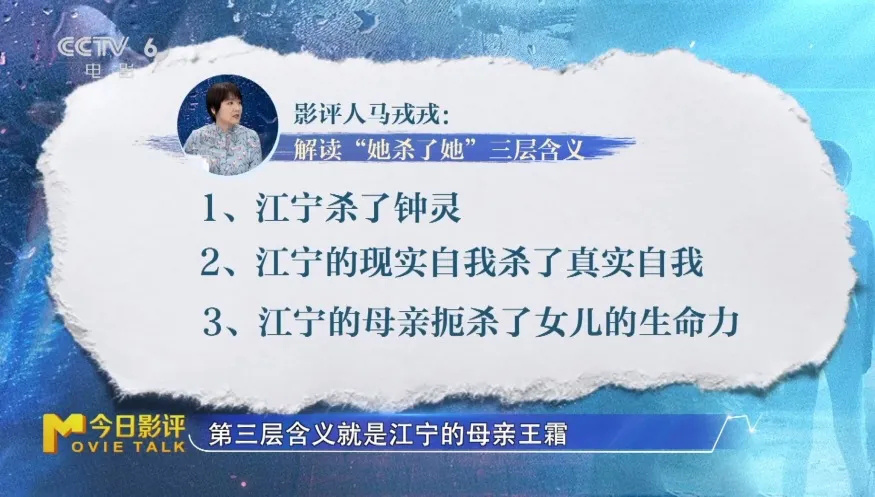

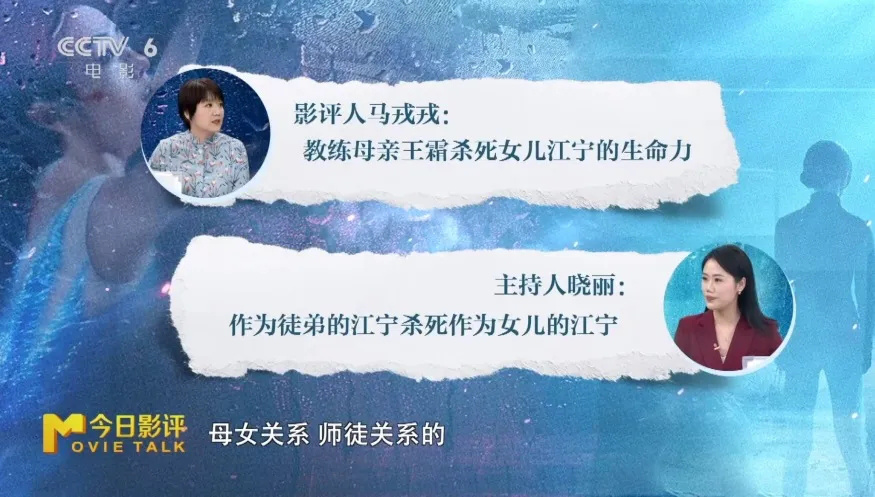

“她殺了她”作為貫穿影片的核心宣傳語,并非簡單指向一樁兇殺案件,影評人馬戎戎將其拆解為三層含義,每一層都指向影片中不同維度的沖突與毀滅。

第一層:現實層面的“兇殺”——對手與朋友的消逝。

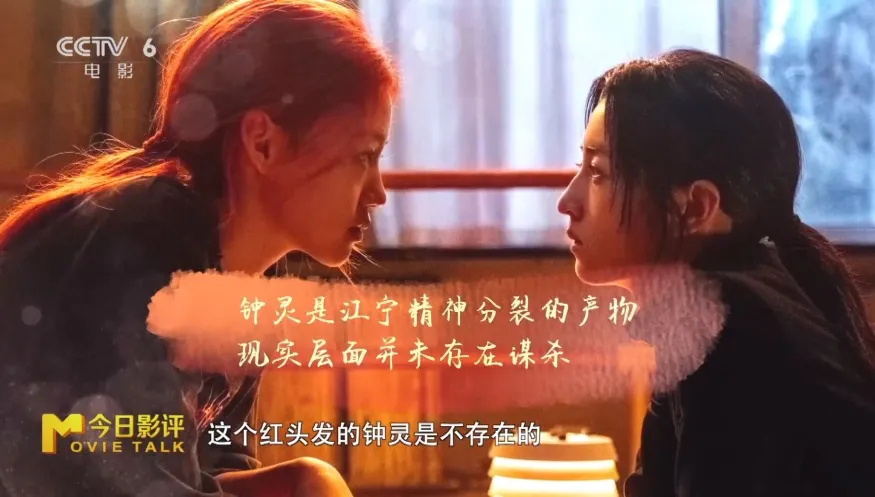

影片開篇便以“花滑運動員江寧殺死對手鐘靈”的案件結果切入,營造出強烈的懸疑感。突然出現的鐘靈,既是江寧在冰場上的強勁對手,也是她孤獨訓練生活中唯一的“朋友”。這個紅發少女天賦異稟、自由灑脫,與被嚴苛訓練束縛的江寧形成鮮明對比,兩人從惺惺相惜到關系緊張,最終走向“血色悲劇”。

然而,隨著劇情推進,真相逐漸浮出水面:鐘靈并非真實存在,而是江寧在巨大壓力下幻想出的“分身”——她既是江寧渴望成為的自由自我,也是她恐懼超越自己的競爭對手。這場“兇殺”,本質是江寧在自我認知混亂中,對理想化分身的毀滅。

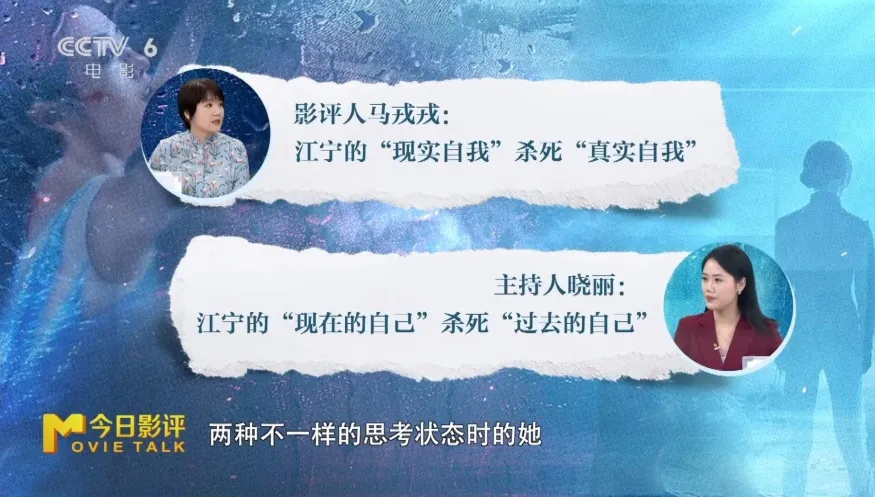

第二層:自我的分裂與吞噬——現實自我殺死真實自我。

在馬戎戎看來,影片更深層的“殺戮”,是江寧的“現實自我”對“真實自我”的扼殺。長期以來,江寧在母親兼教練王霜的嚴格管控下,被迫壓抑真實的欲望與天性:她不能擁有正常的社交生活,不能表達對訓練的抗拒,甚至在身體發育導致狀態下滑時,還要承受“不如12歲的自己”的否定。

現實中的江寧,是為了滿足母親期待而存在的“花滑機器”;而真實的江寧,渴望自由、渴望被接納、渴望擺脫“必須成功”的枷鎖。當兩種自我的沖突達到頂點,現實自我對真實自我的碾壓,最終將江寧推向了精神崩潰的邊緣。

第三層:扭曲的愛與控制——母親的“嚴苛”殺死女兒的生命力

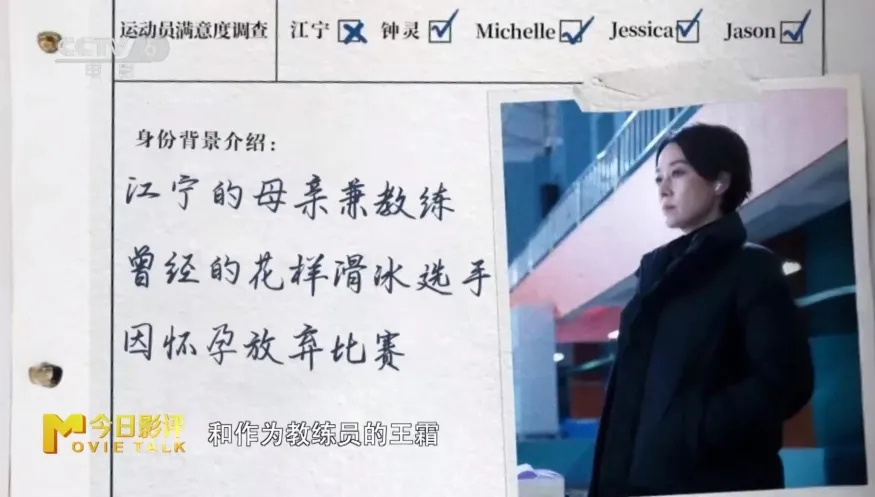

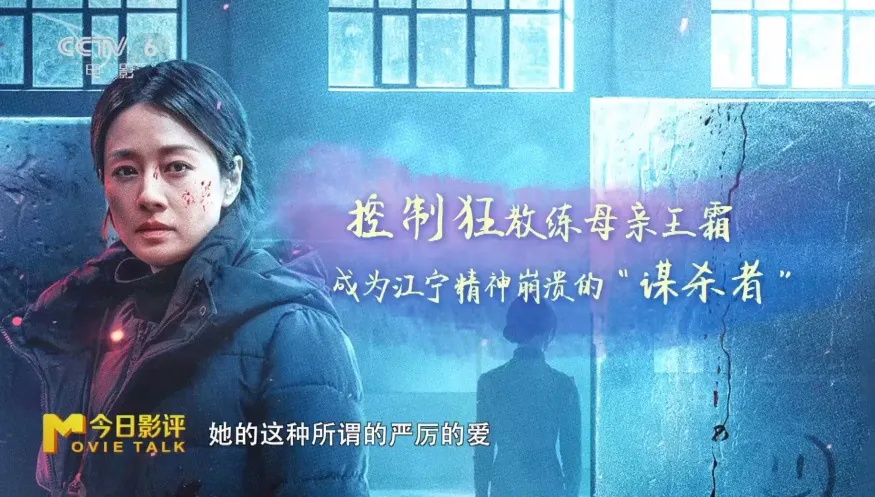

王霜作為江寧的母親與教練,始終是劇情推進的關鍵角色。她從未直接參與“兇殺”,卻以“愛”的名義,成為女兒焦慮與痛苦的根源。王霜將自己職業生涯因懷孕中斷的遺憾,全部投射到女兒身上,不斷向江寧灌輸“你必須完成我的夢想”的觀念;她嚴格控制女兒的飲食、社交甚至情緒,將“成功”定義為唯一的人生價值。

這種以愛為名的控制,本質是將女兒視為彌補自身失敗的工具,而非獨立的生命個體。馬戎戎認為,王霜的嚴苛訓練與情感操控,最終“殺死”了江寧作為獨立個體的生命力——那個本可以擁有多元人生的少女,在母親的期待中,逐漸失去了感知快樂、追求自我的能力。

影片通過非線性敘事,逐步揭開“兇手”與“受害者”實為同一人的真相。那么,這個“兇手”為何會走向“殺人”?答案藏在層層疊加的壓力與扭曲的親子關系中。

江寧的崩潰,源于三重壓力的長期撕扯:競技體育的殘酷競爭、母親的情感綁架,以及自我認同的迷失。作為花滑運動員,她必須面對“只有冠軍才有價值”的賽場規則;作為女兒,她要背負母親未竟的夢想,承受“我的失敗都是因為你”的精神枷鎖;作為少女,她在身體與心理的成長中,既渴望被理解,又害怕被否定。這些壓力交織在一起,讓她逐漸分不清“自己是誰”“為誰而活”。

王霜的教育方式,恰是壓垮江寧的最后一根稻草。她將自己的人生失敗歸咎于女兒,用“我為你付出了一切”的話術進行情感操控,甚至在江寧狀態下滑時,用“發育后就不行了”的評價打擊其自信。

這種“嚴苛的愛”,本質是一種精神虐待:它讓江寧相信,自己的存在價值只能通過成績來證明,一旦失敗,便對不起母親的犧牲。當鐘靈這個“完美分身”出現時,江寧既羨慕她的自由,又恐懼她的“優秀”會讓自己徹底失去價值——最終,對“被取代”的恐懼,引發了對分身的“殺戮”,也完成了對自我的毀滅。

《花漾少女殺人事件》的成功,離不開演員對復雜角色的精準演繹。飾演江寧的張子楓與飾演王霜的馬伊琍,分別以突破性的表演,讓角色的掙扎與矛盾躍然銀幕。

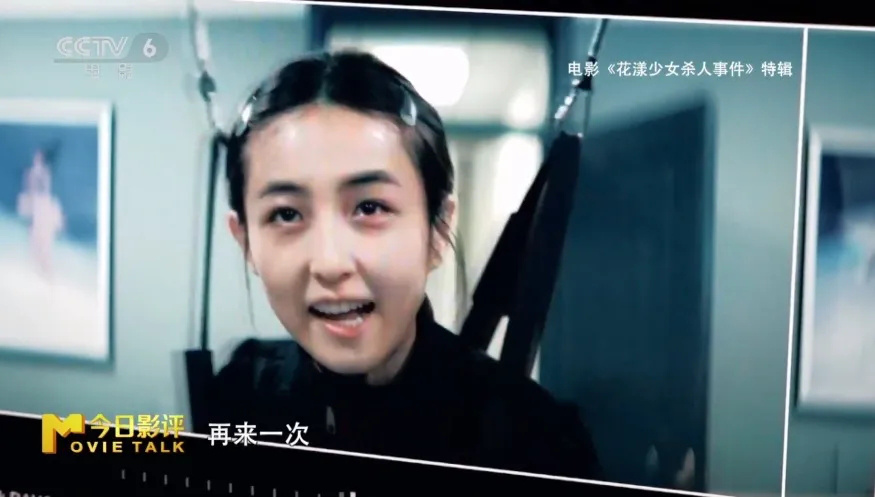

張子楓為貼近花滑運動員的形象,不僅在外形上進行調整,更在心理層面深入角色。馬戎戎特別提到影片中“陸上繩訓練”的場景:江寧因動作不夠完美,主動要求反復重來,直至像陀螺般旋轉到失去理智。

這段表演中,張子楓精準呈現了角色從“強迫自己完美”到“精神失控”的過程——眼神從堅定到空洞,肢體從緊繃到僵硬,將一個被壓力逼至瘋狂的少女形象刻畫得入木三分。正如馬戎戎所言,張子楓的表演展現了“從少女演員到實力派演員的蛻變”,她用身心的投入,讓觀眾看到了江寧在自我分裂中的痛苦與絕望。

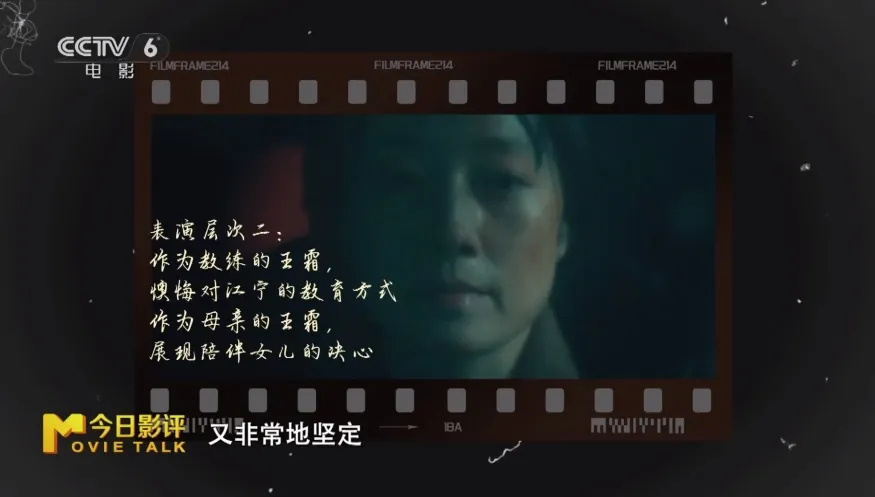

相較于江寧,王霜在劇本中的戲份雖有限,但馬伊琍憑借細膩的演技,讓這個角色的復雜性遠超文字描寫。最令人印象深刻的,是“處理完尸體后母女對視”的場景:王霜的眼神中,既有掩蓋真相的驚慌,又有對女兒的了然,更有“無論你做了什么,媽媽都會替你承擔”的堅定。

馬戎戎評價:“她用眼神傳達了劇本未寫的內容——王霜的焦慮、脆弱,以及對女兒既控制又心疼的矛盾心理。”在馬伊琍的演繹下,王霜不再是簡單的“惡母”,而是一個被自身失敗困住、用錯誤方式愛女兒的可憐人。

《花漾少女殺人事件》中母女的沖突,并非個例。正如曉麗與馬戎戎所討論的,同期上映的姜文導演作品《你行!你上!》,以父子關系為切入點,探討了相似的主題:東亞家庭中,父母常將自身的命運、榮辱與子女綁定,形成一種“共生式”的關系。

正如馬伊琍在見面會上指出:“很多孩子的‘病’,其實是在替家里的人生病。”父母未被治愈的創傷、未完成的遺憾、未和解的自我,往往會通過教育傳遞給子女。

王霜將職業生涯的失敗歸咎于女兒,本質是將自己的痛苦轉移給下一代;而江寧的崩潰,既是對自身壓力的反抗,也是對家庭未解決矛盾的“承接”。這種“代際傳遞”的痛苦,讓子女在成長中被迫背負不屬于自己的重擔。

但影片并未停留在批判層面,而是通過江寧的“瘋狂”與最終的“破繭”,傳遞出希望:孩子自身的生命力,終將突破桎梏。正如馬戎戎所言:“孩子或許比大人更成熟,他們用自己的方式,對抗著家庭的枷鎖,尋找真實的自我。”這也給現實中的父母帶來啟示:真正的愛,不是將子女塑造成自己期待的樣子,而是接納他們的真實,尊重他們的選擇,讓他們為自己的人生而活。

[1905電影網]獨家原創稿件,未經授權不得轉載,違者將追究其相關法律責任