1905電影網訊 “風在吼,馬在叫,黃河在咆哮。”

這段旋律響起,你是否熱血涌動?

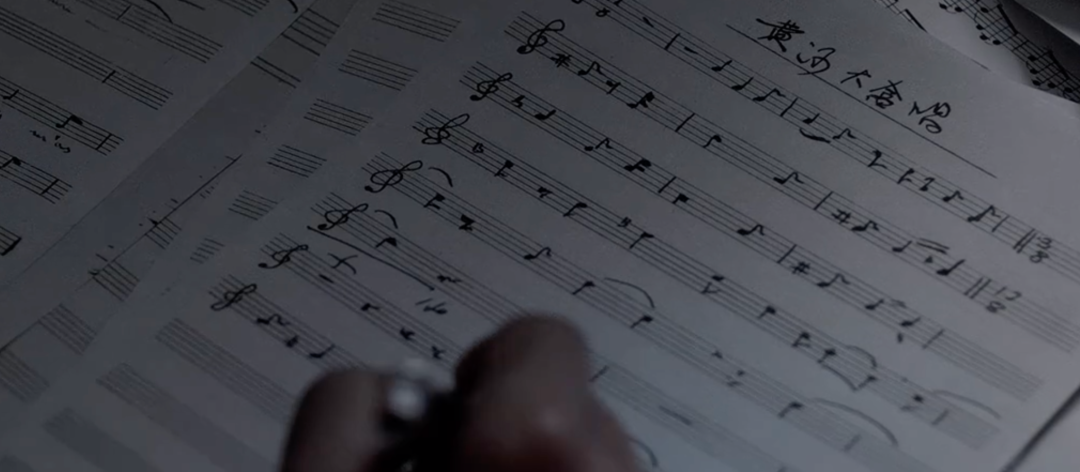

這首被譽為“一支大合唱可抵十萬毛瑟槍”的音樂史詩《黃河大合唱》,唱響了中華民族自強不息的贊歌,成為不朽的英雄樂章。

我們都知道《黃河大合唱》的曲作者是被譽為人民音樂家的冼星海。

出生在一個貧苦的澳門漁家的他,自幼便顯露出不凡的音樂天賦。一路的勤學苦練與負笈深造讓他早早便成為上海灘著名的作曲家。上世紀30年代末期,延安精神的感召,讓冼星海毅然放棄了在國統區優渥的生活,前往延安投身紅色革命。在1935年至1940年這短短5年的時間,洗星海創作出了幾百首抗日歌曲,用音符奏響戰斗的號角。

1940年,在創作了《黃河大合唱》不久后,他受命將在延安拍攝的紀錄電影《延安與八路軍》帶去蘇聯莫斯科進行后期制作與配樂。

9月16日18:30,電影頻道將播出的電影《音樂家》,通過回憶錄的方式,以一個哈薩克斯坦小女孩卡莉婭的視角,講述洗星海人生最后幾年,漂泊在異國他鄉的故事。

該電影由中哈兩國電影人共同執導、主演,是中哈兩國政府電影合拍協議的啟動項目,也是中哈兩國“一帶一路”框架下人文領域雙邊合作的首個重點項目。

《音樂家》海報

為了真實地還原當年的情景,整個拍攝團隊竭盡所能,用兩年時間在中國和哈薩克斯坦兩國實地走訪,收集大量與冼星海有關的一手資料。

在被稱為“西部暖流”派代表人——導演西爾扎提·亞合甫的帶領下,300人組建成劇組,兩萬人參與拍攝,前后籌備了近5年時間,為我們呈現出這位偉大的音樂家鮮為人知的歷史。

正如新華社對影片的評價:“如果將中哈友誼比作一條生生不息的長河,冼星海與拜卡達莫夫的故事便是沉淀其中的一顆明珠。”

為了國家,肩負特殊使命的洗星海化名黃訓,毅然遠赴俄國。德軍撕毀和平協議,蘇聯衛國戰爭爆發,歸國無門的他,被迫滯留阿拉木圖。

在生活極其困頓之際,他遇到了哈薩克斯坦音樂家巴赫德讓?拜卡達莫夫一家,給予了他無私幫助。

盡管生活極端困難,拜卡達莫夫還是無條件地收留了他,安排他暫居其妹妹達娜什·拜卡達莫娃家的閣樓上。

因為戰爭無法與親人相聚的他們彼此共情,在隱姓埋名漂泊異鄉期間,冼星海教達娜什的女兒卡莉婭唱中文童謠,而卡莉婭教冼星海講哈薩克語,他們相處得就像是一家人。

這些溫馨美好的點點滴滴,讓冼星海與巴赫德讓·拜卡達莫夫一家結下了跨越國界的深厚友誼,也讓他們的后代情同姐妹,令人動容。

在電影《音樂家》全球首映禮上,83 歲的卡莉婭飛越千山萬水與 80 歲冼星海日思夜想的女兒冼妮娜在中國相見,卡莉婭流著眼淚傾吐了積攢近 80 年的心聲:“冼星海先生就像我真正的父親,他是唯一一個給我擦過眼淚的人,冼妮娜就是我的至親,雖然距離遙遠,我們的心永遠在一起。”

音樂無國界,音樂讓不同宗教、不同文化、不同國家、不同語言、不同社會背景的人走在了一起。

身在異鄉、戰亂連連、困苦萬分的現實生活并沒有讓他放下手中的筆,冼星海從未忘記肩上沉甸甸的用音樂抗擊法西斯的重任。

在最后的歲月里,冼星海以音樂為武器,完成生命的升華。

在哈薩克斯坦期間,在國破山河在的悲憤中,在哈薩克斯坦國家廣播電臺播放的第四組曲《滿江紅》旋律中,歌曲向哈薩克人民介紹中國音樂和中國人民偉大的抗日戰爭;

為了鼓舞當地人民的斗志,冼星海根據帶領哈薩克斯坦人民抗擊沙俄、建立蘇維埃政權的民族英雄阿曼蓋爾達的事跡,創作了以哈薩克斯坦民族英雄為底色的交響樂《阿曼蓋爾德》。

從以哈薩克斯坦民歌為基礎的22首作品,到《滿江紅》《黃河大合唱-修改一稿》,冼星海將每一縷心聲都揉進了藝術創作中。

雖然身處異國他鄉,他依然在反法西斯戰爭最艱苦的時期,以音樂創作不斷激勵著中蘇乃至全世界處在水深火熱之中的人民,給予所有人精神上的暖流。

音樂無國界,藝術是永恒。

冼星海留下的一串音符,譜寫一整個時代。

近日,國家主席習近平開始對哈薩克斯坦共和國進行國事訪問。9月16日18:30,電影頻道將為您播出電影《音樂家》,讓我們一起在熟悉的旋律中,重溫這段講述中哈友誼的傳奇!

[1905電影網]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任